Ш

ш

ш

ш

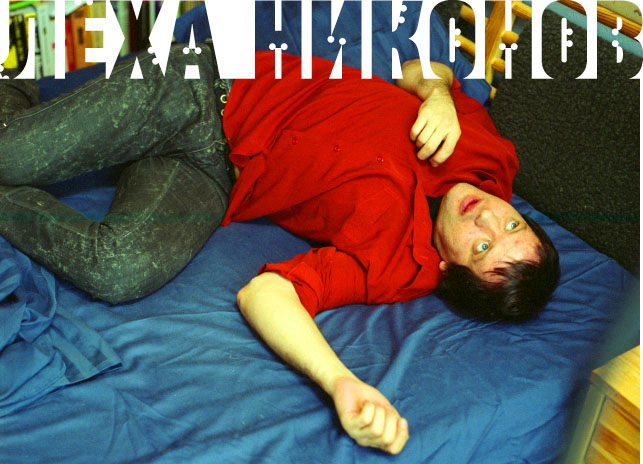

ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, — вдыхает в себя Леха Никонов и откидывается на стуле, — ш-ш-ш-ы-ы… ух, шы-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-шы-ы-ы-х-х-р-хы… Кашляет. Аккуратно слюной смачивает край недобитой папиросы. Опять кашляет.

Текст: Валерий Постернак

Фото: Лена Авдеева/PHOTORAMA

— Слушай, мы уже полчаса не можем уйти из-за этой пятки, — хрипит сквозь спазмы непрекращающегося кашля, — какая-то она долгая.

Сбивает пепел. Смотрит на облезлый лак на ногтях. Пьет сок и теребит дырку на джинсах.

— Вчера был бешеный день. Чуть не сорвал концерт — никак из аэропорта не мог доехать. Как вы живете в этой своей Москве?

— Так и живем, — отвечаю.

— Это же тихий ужас, я три часа не мог до клуба на такси добраться!

Слюнявит палец, но не доносит его до папиросы. Внимательно смотрит на свою слюну.

— Срань какая, блин! Уже второй день не слюна, а пена изо рта валится. Говорил мне доктор, нельзя тебе летать на самолетах…

Вчера Леха вернулся из Германии, где читал свои стихи в каком-то гамбургском клубе, чтобы отыграть со своей группой Последние Танки в Париже (П.Т.В.П.) концерт в московской «Точке». Завтра он почти на два месяца улетает в Гоа.

— Пора отдохнуть. А то как каторжный семь лет хреначу. Вот, даже джинсы порвал! Как-то неправильно упал на колени, и — раз, дырка на новых, а главное, единственных штанах. Так и буду в Гоа ходить. Здрасьте, товарищи индусы, здрасьте товарищи торчки, вот я, с дыркой! Хорошо хоть не на жопе.

— Там тепло.

— Там может и тепло, но тут еще день по вашей Москве ходить, и не летом вернусь, — сомневается Леха. — Может, зашить?

Дырку зашивает его подруга, а Леха, в трусах и свитере,

говорит о Егоре Летове и поэзии.

— С Летовым мы полные противоположности — и музыкально, и идеологически.

— Но эти крайности вас и роднят.

— Да ладно!

— Каждый из вас стоит на самом краю, с которого уже близко друг к другу. Все крайности смыкаются.

— Это уже ебаная диалектика. Знаешь, я всю жизнь гнал на Летова. А когда он умер, я пошел в магазин, купил все его альбомы и переслушал. Многие говорят, что творчество часто оценивают, когда человек умирает. Самое страшное, правдивость этих слов я почувствовал на его конкретном примере. Будь он жив, у меня и мысли бы не было заново слушать его песни. И вдруг я понял его идею, зачем он все это делал.

У меня не осталось достойного врага!

Мне теперь не с кем воевать.

Ужасно не то, когда умирает твой соратник, а когда умирает великий оппонент. Ты понимаешь, что теперь спорить придется с людьми другого уровня, а, следовательно, твоя планка однозначно понизится.

— Егор мне говорил, что его последний альбом поймут, возможно, лет через десять.

— Отлично, так и должно быть. Я вот всегда хотел, чтобы мои альбомы росли вместе со слушателем. Сейчас слушатель — молодой пацан, его прут прямые тексты и лозунги, а потом он вырастет, послушает и — раз, откроет для себя другую сторону наших песен. Поверь, там есть что открывать.

— А Андрей Родионов для тебя оппонент?

— Нет! Это современный русский поэт, у которого я чему-то учусь.

— С Родионовым мы тут также, на этой кухне, пили виски и спорили до усрачки.

— О чем спорили?

— Помню, сцепились по поводу Бориса Пастернака…

— Родионов любит Пастернака?

— Да не поймешь, что он любит. Он все это читает, перемалывает в своей голове и выдает что-то совершенно непредсказуемое.

— Андрей — большая личность! У него слова — как гири! Но, как водится, Родионов — реально недооцененный чувак. Настоящее творчество принимается не сразу. Когда талантливый человек делает что-то новое, это всегда по началу подвергается охаиванию. Творец всегда движется на шаг впереди остальных. А эти остальные хотят видеть устоявшийся образ, привычный им, и не принимают изменений. Я вот читал письма Маяковского Лиле Брик. Как тогда воспринимали стихи Маяковского? Это же полный пиздец! Как ему было все это вынести?

— Тебя ругают?

— Практически после каждого нового альбома или книги стихов. Потом пройдет полгода, и требуют новые песни играть на концертах. Но сначала поливают говном будь здоров. Ну, говно значит говно, пусть так думают. Я-то знаю, что все заебись. И они это поймут со временем, это я тоже знаю. Если альбом хороший, его все равно услышат, а если говно, то туда ему и дорога.

Леха Никонов роется в книгах, беспорядочно расставленных мною на полках.

— Слушай, эту книгу Селина ведь считали утерянной? — вынимает томик «Банды Гиньолей», — откуда это у тебя?

— Купил как-то в Алуште.

— Ничего себе! Бля, я хочу такую книжку.

— Бери, читай.

— Отлично, будет чем заняться в Гоа. А то зашел в книжный магазин на Тверской, тупил возле полок. Ни на чем глаз не останавливается.

Я пытаюсь повернуть разговор в сторону музыки, но задаю вопрос, совершенно не в тему:

— Слушай, вот вы вместе с альбомом «Зеркало» напечатали футболки и даже зажигалки с логотипом группы. Это что, попытка поиграть по правилам шоу-бизнеса?

— Это некий андеграунд для андеграунда, которым мы всегда были. А вот, типа, сделаем так, как никто в андеграунде не делает, почему нет? Но мы же ничего ни с кем не подписываем! По идее сейчас любой человек может пойти и зарегистрировать все наше творчество на себя.

— Ты хорошо учился?

— Ты хорошо учился?

— Какое там учился, восемь классов отходил.

— Выгнали?

— Сам ушел. Потом пытался учиться в ПТУ, в четырех, но из всех выгоняли.

— И как ты после восьми классов вдруг начал читать Ницше?

— Все очень просто. У меня бабушка преподаватель фортепиано. Жила долго в Ленинграде, но в 1952 году почему-то переехала в Выборг. С четырех лет она занималась моим образованием. Когда я пошел в первый класс, я уже читал, знал математику и даже играл какие-то гаммы, которые потом благополучно забыл. До третьего класса мне вообще напрягаться не приходилось. У меня выработалось четкое мнение, что учиться легко. Это меня пиздец как расслабило. Помню, сижу на уроке алгебры в пятом классе и вдруг ловлю себя на мысли, что я вообще ничего не понимаю. Я испугался и начал опять учиться. К шестому классу у меня были почти одни пятерки. Но тут я повзрослел и стал присматриваться к окружающему миру.

— И что увидел?

— Увидел, что настоящий лидер, это тот, кто, например, лучше всех пиздится. А я всегда хотел быть первым. Передо мной встал четкий выбор — или чмошником-пятерочником оставаться, или с пацанами рулить. К восьмому классу я еле дотягивал до троек. А главным для меня стали деньги. «Подросток» читал Достоевского?

— Читал.

— Это про меня! До двадцати трех лет я продавал дурь. Мне искусство казалось самым что ни на есть надувательством. А потом я познакомился с Рэтдом из Химеры. Все мои взгляды на жизнь очень резко поменялись.

Отмечая двадцать третий день рождения, Леха решил найти очередные приключения на свою жопу. Для настоящего праздника хотелось закинуться. У своих ничего интересного не оказалось. Кто-то дал наколку — в Питере есть нужный человек. Музыкант, правда, но правильный персонаж, тоже выборгский, и у него всегда есть кислота. Леха засомневался: музыкант, играет русский рок, поди, и при этом нормальный? Все вместе в единую и понятную картинку не складывалось. Но делать было нечего, и Леха отправился по указанному адресу. Нужным челом оказался Эдик Старков, он же Рэтд, лидер группы Химера.

История группы Химера и в частности Эдуарда «Рэтда» Старкова — отдельная история. Я встречал Эдика в те годы всего несколько раз. Помню, Сева Гаккель позвал в свой «ТаМtАm» одного известного тогда продюсера. В тот вечер выступала Химера. Сложно понять, была ли это провокация со стороны всегда миролюбиво настроенного Севы, или забывчивость, но он привел своего знакомого в день, странно вибрирующий предчувствием массовой лоботомии. Все начиналось вполне нормально. До той поры, пока Рэтд не вынул из кармана опасное лезвие и не начал полосовать им свое тело. По настоящему. Вибрации приняли конкретную форму помешательства. Эдик катался по полу, залитому собственной кровью и блевотиной, дудел в трубу, висел вниз головой на металлической балке, приваренной под самым потолком. Кто тогда знал, что время, еще не успев определиться в кандидате на главного от партии потерянных 90-х, тут же, на наших глазах, его убивает? Собственно, так настоящие непризнанные герои и определяются: выдержкой короткого, но суицидального момента. После концерта потрясенный увиденным продюсер сказал: «Записывать, срочно нужно записывать!»

«Закинулись мы тогда неслабо, — вспоминает Никонов, — я сразу вкурил, что Рэтд реально сумасшедший. Мне все наши рокеры тогда чмошниками казались. Ну что это за пацан, который не может дать пизды или нажить денег? Ну, в общем, я не помню, сколько времени у него провел. Говорили много». А потом Рэтд предложил показать молодому Никонову, что такое рок-н-ролл в Питере и потащил его в свой любимый клуб «ТаМtАm».

«Закинулись мы тогда неслабо, — вспоминает Никонов, — я сразу вкурил, что Рэтд реально сумасшедший. Мне все наши рокеры тогда чмошниками казались. Ну что это за пацан, который не может дать пизды или нажить денег? Ну, в общем, я не помню, сколько времени у него провел. Говорили много». А потом Рэтд предложил показать молодому Никонову, что такое рок-н-ролл в Питере и потащил его в свой любимый клуб «ТаМtАm».

Первым делом Леха отправился в туалет. Сквозь сплошную стену дыма, аккуратно, мимо возникавших из тумана странных персонажей, которых тут оказалось как килек в банке. В кожаных куртках со свастиками и логотипами Exploited, Sex Pistols, Ramones, ну и всякое такое.

Ирокезы разных цветов, булавки, серьги, цепи, бритые головы,

окурки и моча прямо под ногами.

Кому-то уже успели разбить лицо, и он вытирал его

футболкой своего товарища, не снимая, просто оттянув

нужный конец до уровня глаз.

Открыв первую кабинку, Леха натолкнулся на полностью уторчанного крепыша, который, согнувшись в три погибели, пытался высморкаться в переполненный дерьмом унитаз. Отлично, пацан, отлично, давай, еще попытка! Ну, еще одна! Ноздрю он зажал правой рукой, левой рукой держался за стену. Из свободной щели в шнобеле с каждым толчком вылетала длинная сопля, ударялась о содержимое унитаза, но не обрывалась с внутренностями распухшего носа, а как на резинке отлетала обратно и шлепалась на подбородок. Леха врезал ему ботинком под зад. На этот раз новая сопля вылетела более активно, большим комком, оторвалась и шлепнулась на край унитаза. «Спасибо, брат, — прохрипел чувак, — а теперь отвали на секунду, дай мне шанс разобраться с моим сраным фейсом. Но не отчаливай, у меня есть чем закинуться на двоих».

— Мне вдруг показалось, что я оказался в Лондоне, — вспоминает Леха Никонов, — этот день все перевернул в моей жизни! Появился Рэтд, протянул мне руку, и вытащил на сцену. Говорит: давай, пой! А сам стал на четвереньки и начал лаять на публику.

Затягивается.

— А я шел в клуб и думал, вот нафига иду, сейчас опять этот русский рок … После этого я понял: все, нужно собирать группу. Собрал, начали репетировать. Мне хотелось взять инструментальный минимум: гитара, бас и барабаны. Но закрутить так, чтобы это была психоделия. Вот на альбоме «Зеркало» заявлено десять песен, а для меня их там не меньше двадцати.

— Это как?

— Я там стихи читаю, мы резко меняем форму песни, опять возвращаемся, опять какие-то перебивки. Конечно, можно было все это разбить по трекам, придумать названия. Но я не хотел делать так, как делают многие.

— У вас до этого никогда не было длинных песен.

— Да, не больше трех минут. А на «Зеркале» у нас есть песня, которая длится четырнадцать минут. Короче, мы сами даже сначала прифигели, что это мы делаем.

— Пришлось менять философию сочинительства?

— Пришлось. Я ведь до этого считал, что песня, которая длится больше двух с половиной минут, не имеет права на существование.

— Радиоформат?

— Какой, в жопу, радиоформат? Где мы — и где радио? Просто в наше время информация должна считываться быстро. Никто сейчас длинные песни слушать не будет. Мы, когда поняли, что получается, внутри приготовились к полному провалу.

— Ты доволен результатом?

— Понимаешь, это первый альбом, где не выпячено мое эго. Обычно был я и только я, а потом немного остальных. Но с приходом Бендера (гитарист П.Т.В.П.) все уравновесилось. От этого музыка только выиграла. Я ведь не музыкант, я знаю двенадцать аккордов и все. Но когда есть кто-то, кто мыслит как я, но при этом еще и музыкант, это круто!

— Тяжело было записываться?

— Знаешь, я был на таком взводе,

что когда дописали последнюю песню,

пошел, купил тяжелый наркотик и его принял.

Хотя до этого я, наверное,

лет семь этого

не делал.

— Без последствий?

— Ну, как сказать, потом припадок был. Но это так… Я ведь, когда звук отстраивали, в студию даже не заходил. Я весь замкнулся, чуть с ума не сошел. Потом в день записи прихожу, они все довольные сидят, типа, звук заебись и все такое. Я послушал и охуел. Кричу, нахуй все примочки, что вы делаете? Бендеру — а где дилэй? Он: ну, я не успел найти. Я ору, как бешенный, кто-то поехал искать дилэй. Нашли, включили, выключили, я разрешил ему только легкий перегруз делать на комбике, и все. Представляешь, нас все воспринимают как реально «мясную» группу, а тут длинные песни с полупрозрачным звуком. Тогда так у меня в голове все выстроилось, что я готов был всех разорвать, но своего добиться.

— Ты вдруг почти отошел от политической составляющей в своих текстах.

— Ты вдруг почти отошел от политической составляющей в своих текстах.

— Да, это ты верно заметил. Мне всегда хотелось сделать альбом про любовь, и я готов был это сделать давно. Начал песни такие писать, а потом — ебак, и случился Беслан. Я понял, что мне далеко не похуй на то, что происходит, что не могу пройти мимо.

— «1 000 000» — старая песня?

— Да, я ее еще перед «Свободой Слова» написал.

— Настоящий политический манифест.

— Наверное, но как тогда можно было иначе? Но потом я решил — ну все, теперь точно только что-то метафизическое, никакой злободневности. И тогда мы начали писать новые песни для «Зеркала». Хотя и раньше в любой политической кричалке я оставлял такой тайничок, например, в виде цитаты из Пруста.

— Думаешь, это кто-то заметил?

— Главное, как я себя при этом чувствовал. Это нужно было прежде всего мне. На «Зеркале» я просто все перевернул с ног на голову в текстах. Я не стал бояться интеллектуальной составляющей, пусть даже в ущерб злободневности. Я ведь до этого считал, что песня — это больше, чем просто хороший текст и музыка. Песня у меня, почти по Ницше — воля, проявленная через рефлекс. До этого у меня в песнях была обнаженная воля. Рефлекс почти не считывался. «Зеркало» же — это выпячено рефлексирующий альбом. И когда я это сделал, я сильно испугался. Я вдруг осознал, что прыгнул выше жопы. Я ведь этот альбом писал почти сразу после больницы. У меня с легкими была проблема, я чуть кони не двинул. Песню «Все зря» я вообще на больничной койке придумал.

После одного из концертов Леха выскочил на улицу, толком не одевшись. Я видел, что обычно с ним происходит в последние минуты выступления. С последним словом Никонов бежит со сцены, не в силах совладать с самим собой.

Еще секунда, и он взорвет все вокруг,

оставив навсегда отметины на лицах

окружающей толпы.

Думаю, когда-нибудь все так и закончится, но пока проносит. На его счастье, а может на счастье странных посетителей его концертов или поэтических вечеров, больше похожих на выплеск животного страха перед окружающим миром.

На улице Леха вдыхал свежий морозный воздух, курил, с кем-то говорил, о чем-то спрашивал. Такие минуты он никогда не помнил. Но эти минуты напомнили о себе сами. Неделя с высокой температурой. Участковый врач, определивший воспаление легких. Таблетки. Но лучше не становилось, и Леха, подсознательно чувствуя, что происходит какая-то фигня, отправился к знакомому врачу. Диагноз — пневмоторакс.

— Мне сделали флюрографию, — рассказывает Никонов, — а на снимке легкого не видно, сплошное черное пятно. Меня сразу же в реанимацию. Выкачали воздух. И приговор — нельзя прыгать, бегать, выходить на улицу в мороз, ходить в баню, на самолетах летать… Я спрашиваю, а рок играть? Врач говорит, какой рок, ты что, ебнулся? И сколько времени так терпеть, спрашиваю, а он — всю жизнь. Я говорю, ты что, предлагаешь мне всю оставшуюся жизнь сидеть дома и медитировать? А выход? Ну, говорит, есть специальная операция — пришивается легкое. Я согласился. Полгода не играли, а потом опять вышел на сцену.

Вот, все так просто, вышел на сцену. Ему там что-то резали в легких, что-то пришивали, а он на сцену. Что тебе эта сцена по сравнению с жизнью? Дурак или прикидываешься? Зажать в темном углу и дать хороших тырей — расскажи, врунишка, правду!

Прошло время Моррисонов и Маяковских,

никто себя в жертву идиотского мифа — сцены, не приносит.

Так, только поговорить об этом.

Но я смотрю на этого чувака, сидящего в клубах дыма за моим столом, и понимаю — никакого пафоса, все так и должно быть. Это меня, похоже, пора кастрировать или сдать в специальный приют для восторженных придурков за те слова, которые я сейчас пишу, а там, напротив, никакого пафоса.

— Тебе нравится Джонни Кэш? — вдруг спрашиваю я.

— Я Джонни Кэша из-за его сраного кантри понять не могу, но послушай последний альбом, он же там со смертью разговаривает! Я потом фильм посмотрел, блин, у всех одно и то же: наркота, шлюхи, полная жопа… Одно и то же. Пиздец! Шлюхи орут, наркотики, больничка.

— Как тебе в больнице было?

— Как тебе в больнице было?

— Дело житейское. Когда попадаешь в больницу, думаешь, что это только с тобой такая хуйня случилась. А потом поговорил с людьми, которые там лежат — ну, я просто легко отделался. Главное не загоняться. Я каждый день ходил по коридору — восемьдесят кругов туда и обратно. А рядом лежал мужик. Когда его привезли, он вполне нормальным был, но лег и все время зырил в телик. Я его и так и сяк пытался растормошить, а он весь в себе. Мы рядом два месяца провели. Только я выписался, а его уже держали под капельницей, и он не вставал. Есть у Ницше «Веселая наука», отличная вещь для выздоровления. Так вот, люди делятся на три типа. Первый — такие как я: бегают, не сдаются, держат себя в форме, даже с катетером за медсестрами носятся. Есть второй тип — за попами бегут. Попы по больнице толпами ходят, а эти к ним. Третий тип — лежат, пялятся в телевизор, смотрят в потолок, и все. Эти самые пропащие.

А он опять на эту сцену. Что он там пытается найти?

На концерте любимой Лехиной группы The Cure

с ним случился приступ эпилепсии.

Повторения ждет каждый день.

Лечился.

— Я каждый день пил барбитураты. Потом какие-то таблетки. А у меня совершенно другая реакция на транквилизаторы, я же их всю жизнь жрал. Меня сразу переть начинает. Мне невропатолог говорит — остановись, что ты весь как заведенный? Но как я могу остановиться, я так живу!

Он так живет. Все. Клиника. Есть вопросы? Впрочем, у меня еще есть, не все так просто, как казалось еще пару часов назад.

— Ты, кажется, все же завязал с тяжелыми наркотиками?

— Это смешная история. Меня, в принципе, не особо кумарило. Ну я подтачивал два-три раза в неделю. Настоящий системный героинщик тебе скажет, что это не особый заторч. Хотя все равно кумарило. И тут ко мне пришел один пацан, принес гитарный тюнер, а с ним вывалил всякую хуйню на табуретку. У меня была такая красная, очень красивая табуретка. И говорит, давай Леха! А я такой, раз, и задумался… Мы ведь тогда почему торчали? До этого была только шмаль, но она вдруг исчезла из города. Мы ее искали целыми днями. Ничего нет. Пришлось брать героин. И так почти полтора года. Он опять говорит, давай! А я смотрю, молчу. Он — давай! Я говорю, знаешь, что-то не хочется. Сказал и сам испугался, потом вокруг этой табуретки четыре часа ходил. Пиздец! Круги наматываю, остановиться не могу. Тот чувак уже упал, вырубился. А я хожу и все придумываю для себя отмазы, типа, ну ладно, последний раз. И к концу четвертого часа я себя почти уговорил. И тут мне стало страшно! Я понял, что стою на развилке. У каждого человека в жизни случаются такие перекрестки, на которых нужно выбирать путь. Особенно у наркоманов. Вот выберешь знакомую дорогу, засадишься, и все, назад пути нет. Я тогда выдержал. После этого я, кажется, всего два раза по случаю торкнулся, и все. А тогда всю квартиру облевал, может, это и спасло. Семь лет уже прошло.

— Тебе нужен миф?

— Тебе нужен миф?

— Сложно сказать. Жизнь, как и миф, — откровенно статичная штука. Главное — суть, и никакого пафоса, что и есть миф. Вот Антон Корбийн в своем фильме «Контроль» весь пафос выжег, оставил нам возможность только наблюдать. А «Сид и Ненси» Алекса Кокса — сплошной пафос. Какой-то лубок. Если бы он назывался «Маша и Петя», был бы отличным фильмом, а так — клоунада. Или фильм «The Doors», это же вообще настоящий пиздец! Моррисон съедал десять таблеток необутала, выпивал бутылку вискаря, падал под стол и обоссывался. Вот и весь миф. Но отсюда и его песни, а не то как в фильме — ходят все пафосные, чуть ли не стихами говорят, что-то там шаманят. Красивая сказочка для дурачков. Миф! Мне не нужен миф. Как и Моррисону не нужны мифы, у него его стихи и музыка. Это для пустышек, типа Мэрлин Монро нужен миф. Миф — это всего лишь оболочка, куда можно каждый раз всякую хуйню закачивать и давать на скармливание массам: жуйте и дрочите. У американцев что Монро, что The Doors, что «Унесенные Ветром» — из всего делают миф. Поп-культура. Энди Уорхолл во всем виноват. Это после него все началось. Прокачивают в своей стране, а потом и по всему миру. Главное, чтобы бабки шли обратно, неважно, за что.

— Тебя деньги не волнуют?

— Скажу говно, если типа мне они не нужны. Деньги всем нужны, но главное — как и зачем? Мне сейчас нужно всего чуть-чуть, чтобы трава не кончилась, чтобы дырки на штанах не было, чтобы в Гоа хватило. Дальше видно будет.

— Тебе бы на трибуне выступать, — смеюсь я.

— Тебе бы на трибуне выступать, — смеюсь я.

— Да ну их! Ты мне еще в ленинградский рок-клуб предложи вступить. Я, конечно, люблю Мишу Борзыкина, он крутой, но так же нельзя! Я иду по улице и вижу афишу «25 лет ленинградскому рок-клубу». И состав выступающих — Телевизор, Алиса, Сплин… Еб твою мать, Сплин же пели на Красной площади! И Миша тогда мне втирал, что я, мол, этих пидорасов лично застрелю. А потом давай звать меня на марш «Другой России» или как там они, «Несогласные»? Я ему говорю, куда ты, это такие же пидорасы! Нет, говорит, они настоящие… Я ему говорю, ну ты посмотри, кто там? Короче, политикой лучше не заниматься. Меня тут на «Эхо Москвы» позвали. Я думал, разговор о музыке будет, а они все о политике. Я не выдержал и говорю: хотите знать, что нужно делать? Я вам скажу — всех ментов пострелять нужно, объявить этому государству террор. Ведущий раз — и заткнулся, прямой эфир и всякое такое. Я ему говорю: мол, спросил? Я ответил, а теперь давай про музыку. После эфира он давай мне ныть, зачем ты это сказал, тебя же могут подтянуть за эти слова. Да ладно, отвечаю, подтянут, если что, не меня, а тебя. Зачем спрашивал? Как я вижу будущее России? Вот так и вижу. Он, наверное, думал, что я про всяких либералов буду говорить. Твои либералы, гондоны, ответственны за сегодняшнюю власть. Кто голосовал? Да в пизду… не хочу, в пизду всех! Эмигрировать нереально, нужно жить в своем кругу и хуй на них всех ложить.

— Есть еще внутренняя эмиграция, или как там, «внутренняя Монголия»?

— Есть еще внутренняя эмиграция, или как там, «внутренняя Монголия»?

— Да, точно. «Чапаев и Пустота» — единственная книга Пелевина, которая мне нравится. Хотя во многом интеллигенты и виноваты. Они вечно что-то мутят. А как кровью запахнет, сразу по норам и сидят, дрожат. Империю прокламациями и манифестами отменить невозможно. Она или сама развалится, или будет жить вечно, постоянно мутируя. Типа, отменили СССР? Кто? А сейчас где мы живем? Дурдом!

В двадцать четыре года из психдиспансера Леха Никонов вышел с диагнозом «шизоистероидный тип с ярко выраженными нарушениями адаптации». Все начиналось как попытка закосить от армии, куда идти Леха совершенно не собирался. «Напротив военкомата в Выборге сначала стоял памятник жертвам афганской войны, потом добавился памятник жертвам чеченской войны, — кипятится Никонов. — А эти козлы в погонах, которые пацанов туда посылали, каждый день мимо в свои кабинеты ходят. Им даже в голову не придет, что это они их убили, врубаешься?»

Повестки выбрасывал в мусорное ведро, подозрительным типам дверь не открывал и был начеку. В общем, знакомая для многих подростков схема. Но тяжело держать состояние измены в постоянной форме, особенно если в твоей жизни все больше места занимают наркотики. Наступили странные дни, он не понимал, когда все начинается и заканчивается, где он, и что было вчера. В один из таких вечеров он забыл закрыть входную дверь. «Просыпаюсь утром, а надо мной мент склонился, — вспоминает Леха. — Я охуел. У меня рядом в тумбочке два стакана стоят. Ну все, думаю, вот и пиздец! А он мне говорит, когда в армию пойдешь? Я ему – сейчас! Он замялся, ну, мол, прямо сейчас не надо, но завтра приходи в военкомат, вот тебе повестка. Конечнооо!!! Он ушел, а я сижу, пот вытираю».

На следующий день Леха Никонов отправился в военкомат. Но для начала закинулся, а для пущего эффекта наколол шприцом на обеих руках длинные «дороги».

На следующий день Леха Никонов отправился в военкомат. Но для начала закинулся, а для пущего эффекта наколол шприцом на обеих руках длинные «дороги».

«Там очередь из мелких. Спрашиваю, где здесь у вас в армию берут? Мне типа: стой в очереди. Я говорю — могу вообще отсюда нахуй пойти. А ты какого года? 1972-го. Мне — сто-ять!!!! Завели в кабинет, сторожат. Разделся, пошел по врачам. Первого прошел, вторым захожу к психиатру. Она посмотрела на меня — э, нет, ты ко мне после всех давай заходи, есть о чем поговорить. Захожу давление мерить. А меня штырит уже не по-детски. Она: что с тобой, тебе плохо? Бросила, побежала в кабинет психиатра — вы кого ко мне прислали, как вы его пропустили? Обратно меня к психиатру. Там спрашивают — ну, как дела, где был? Говорю — то в аду, то в раю, в общем, как и все мы. И подмигиваю ей».

Врач-психиатр, не раздумывая, выписала

направление на обследование

в психдиспансер.

Первые несколько дней Леху там вообще никто не замечал. Он уже даже волноваться начал, когда лечить-то будут? Пошел как-то в туалет, а там на стене над унитазом надпись П.Т.В.П. «Стою и думаю, может я действительно ебнулся? Ведь тогда нашей группы толком-то и не было, — рассказывает Никонов. — Вышел, постоял в коридоре, опять захожу. Надпись на месте. Ну все, думаю, приплыл!»

Стал приставать к врачу, когда лечить начнете? «Он смеется, ты что думаешь, тебя лечить сюда привезли? Нет, дорогой, всего лишь на осмотр. И спрашивает: а ты кто? Говорю — я поэт. А-а-а, поэт? А чем на жизнь зарабатываешь? Да ничем. Так чем все-таки по жизни занимаешься? Говорю — я же сказал, сижу, стихи пишу. Ага, значит, стихи пишешь, да-а… Полежал чуть и получил диагноз».

Леха смотрит на потухшую папиросу. Кашляет. Долго молчит, а потом добавляет:

— С ним я полностью согласен. Все-таки врачи не дураки, они все видят.

Текст © Valery Posternak/Postertracks 2009

Фото © Lena Avdeeva/PHOTORAMA 2009